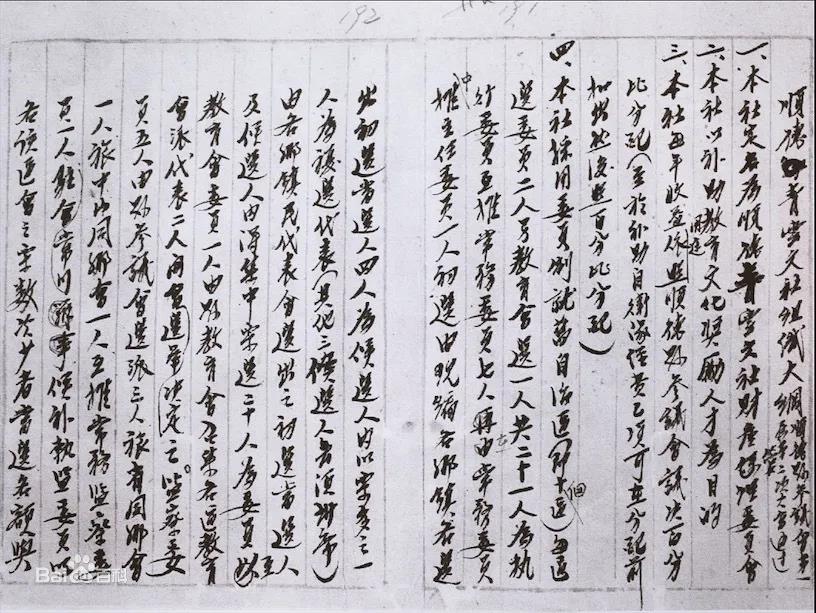

青云文社是最早在个人捐资、富户捐田的基础上,采用专业化管理运作模式,以经营利润资助教育的民间组织。清末,红巾军暴动,龙元僖在1855年主持顺德团练总局,青云文社是其下属机构。其后,不断获得资金支持的青云文社迅速壮大,更采取管理人员与科举人士联合经营的方式提升其经济效益,有效突破家族经营的局限,获得历史性蜕变。

在同治四年(1865),资金渐丰的青云文社开创了资助文武生员印卷金(即生员赴省城考试费用)的公益项目。同治十年(1871),青云文社为任职京城的顺德官员赠送炭金、文武科甲花红金、递年书金和弓箭金,其中翰林白银四百两、主事二百两、中书由进士点者二百两、由举人点者一百两。这些银两及时有效地解决顺德籍小京官在为官最关键的起步阶段的困境,为他们日后顺利进入高层提供了良好基础。

青云文社概述

青云文社概述

后来,团练局被撤销,其公产被拨入青云文社。同治十三年(1874),青云文社增加“公车田亩”,用于资助赴京会试举人的费用。1898年,顺德扩建凤山书院,青云文社捐资18000两白银。落成后,每年固定拨出1000两白银补贴生员费用,为凤山书院成为顺德日后最著名的教学机构奠定扎实的资金基础。

科举取消后,青云文社将资金转入新式学堂发展中,主持人都是昔日科举人士,如龙景恺、周廷干、粱锡庠、周朝槐、李彝坤、连作霖等。1929年,青云文社选举委员,一批前清举人、中小学和教育届人士当选,其中连作霖、陈器范、粱成章为常委。由常委组成“管理顺德青云文社委员会”,继续推进教育慈善,为当时正经历社会经济衰退的顺德学子提供难得的学习机会。

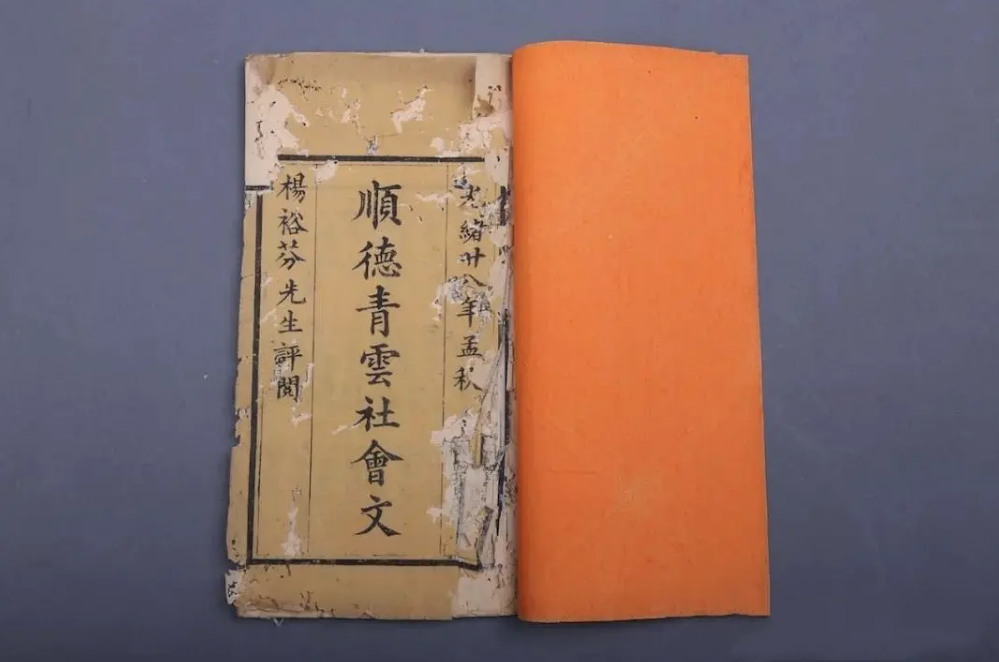

《顺德青云社会文》(1902)

《顺德青云社会文》(1902)

在抗战期间,周之贞、伍蕃、何彤、冯焯勖、郑军凯、郑彦棻等人捐资组织“青云儿童教养院”,资助800多名难童生存和求学。他们聘请老师,供养师生费用,默默延续顺德的文化精神与公益慈善内核。其中曾任顺德县长的北滘人周之贞(1882-1950)出任院长,他曾三次将私产捐赠给教养院并殚精竭虑四处倡捐,但筹得的资金仍是杯水车薪。

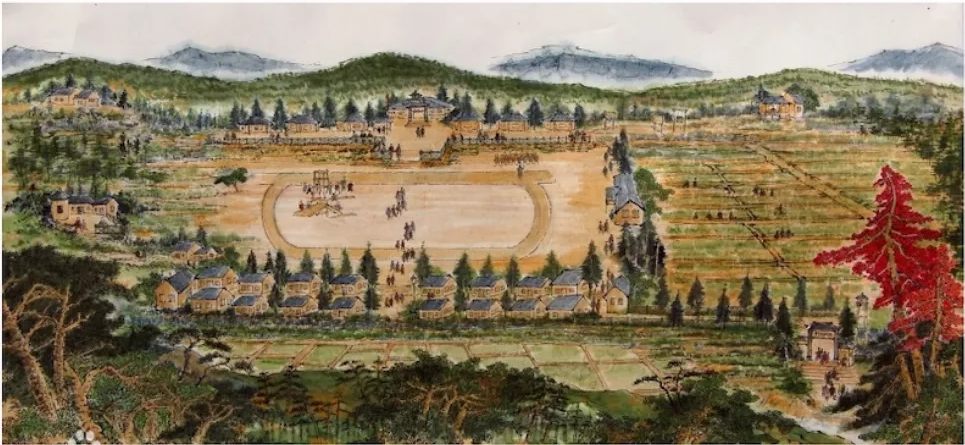

青云儿童教养院旧貌复原图,陈大展绘

青云儿童教养院旧貌复原图,陈大展绘

1942年,教养院数百名难童被转移,途经勒流、九江、西江后,最终到达四会的丁家祠和白土吴家祠。陈器范、廖士芳等陆续抵达并伸以援手。其后,这些难童被迁至广宁县八区荆让乡东部佛仔堂(即如今的四会市江谷镇佛仔堂),他们建设校园,锻炼身体,刻苦学习,以求日后能出人头地,回报家乡。

1944年,因经费中断,204名学生回到陈村,以欧氏大宗祠作校址,称之为“青云中学”,后有多次改名,经过包括顺德县私立青云中学(1946)、岩野中学(1947)、青云中学(1948-1950)、顺德县第二中学(1951-1967)、陈村中学(1968-1983)等校名变更,直至1984年复改名为“青云中学”,并延续至今。

上述善举让处于困境的群众和学子获得扎实的物质保障,其中出现的组织化的慈善运作机制和可持续的慈善资金保障,折射出现代慈善机构的早期思路和运作模式,也为顺德日后的慈善事业发展提供深可借鉴与推广的可行模式。

来源:顺德社会创新中心

编辑:林伊敏